「先輩の話をメモしたはずなのに、後で見返すと内容がわからない…」そんな悩みを抱えていませんか?仕事の覚えが遅いと感じる原因は、実はメモの取り方にあるかもしれません。

この記事では、新入社員や転職者の方が仕事を覚えるスピードを加速させるための、効果的なメモのコツと活用法をわかりやすく解説します。

- メモが持つ3つの役割を理解することで仕事の覚えが早くなる

- 誰でも実践できるメモの取り方と基本原則が身につく

- 書いたメモを最大限に活用する整理術と習慣化の方法がわかる

- アナログとデジタルの使い分けとハイブリッドな活用方法ができるようになる

仕事を覚える人が実践するメモの役割と重要性

- 単なる記録ではないメモの3つの役割

- NGなメモから学ぶありがちな失敗例と改善策

- 仕事ができる人の共通点?覚えておくべきメモのルール

単なる記録ではないメモの3つの役割

新しく任された業務、会議の内容、上司からの指示。たくさんの情報を前に「何から手をつければいいのだろう」と戸惑うことは、新入社員や新しい仕事に就いた人にとってよくある悩みです。

仕事をスムーズに進め、着実に覚えていくためには、メモを「単なる記録」として捉えないことが重要になります。

メモは、あなたの成長を力強く後押ししてくれるツールなのです。

メモを取る行為には、情報を書き留める以上の3つの重要な役割があります。

これらを理解することで、メモの価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

記憶の定着を助ける

人間の脳は、インプットした情報を時間とともに忘れていく性質があります。

しかし、聞いた内容を自分の手で書くというアウトプットの作業を挟むことで、脳が情報をより深く認識し、記憶に残りやすくなります。

思考を整理する

複雑な指示や複数の情報が入り乱れる状況でも、メモをすることで情報を客観的に俯瞰できるようになります。

頭の中だけで考えていると混乱しがちですが、図や矢印を使って関係性を書き出すことで、物事の全体像が把握しやすくなり、次に取るべき行動が明確になります。

この思考を整理する手法の一つに、「ジャーナリング」があります。

これは、日々の出来事や頭に浮かんだ考え、感情などを自由に書き出すことで、内面を客観視し、思考をクリアにする方法です。

特定のルールはなく、書くことで自分と向き合い、問題の根本原因や新しいアイデアを発見するきっかけになります。

仕事の再現性を確保する

一度覚えた業務でも、時間が経つと手順を忘れてしまうことがあります。

しかし、メモに正確な手順やポイントを記録しておけば、いつでも見返して思い出すことができます。

これにより、同じミスを繰り返すことなく、業務の精度とスピードを高めることが可能です。

NGなメモから学ぶありがちな失敗例と改善策

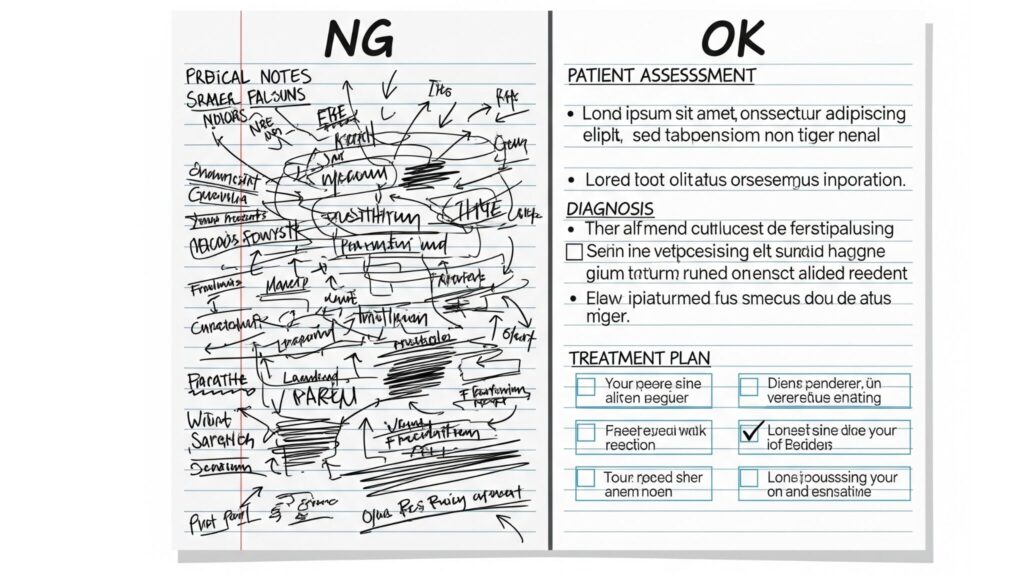

「せっかくメモを取ったのに、後で見返すと何が書いてあるか分からない…」そう思った経験はありませんか?メモの効力が半減してしまう原因は、実は共通していることが多いです。

よくある失敗例として、以下の3点が挙げられます。

- 日付やタイトルがなく、何のメモか分からない

- 聞いた言葉をただ書き連ねているだけで、要点がまとまっていない

- 殴り書きで字が汚く、自分でも読めない

これらの失敗を避けるためには、メモを取る時点で少し工夫を加えることが大切です。

例えば、メモの冒頭に「日付」「プロジェクト名」「話者名」などを記入する習慣をつけましょう。

これにより、後から探す手間を省くことができます。

また、聞いた内容をそのまま書き写すのではなく、キーワードや簡単な図、記号などを活用することで、短時間でも要点を押さえたメモになります。

仕事ができる人の共通点?覚えておくべきメモのルール

仕事を効率的に進める人は、総じてメモの使い方が上手です。彼らが実践しているメモの共通ルールを見ていきましょう。

- 後で見返すことを前提に書く

- メモを「インデックス」として活用する

- 思考の整理を同時に行う

仕事ができる人は、単に情報を記録するだけでなく、後で見返してどう活用するかまでを考えてメモを取ります。

例えば、口頭での指示や会議の内容をメモした後、その場で「誰が」「いつまでに」「何をやるか」といったタスクを明確に書き出すことで、情報が行動に直結するメモになります。

また、メモをインデックス、つまり索引として使うことも特徴です。

聞いた話の全体像を把握するために、関連するメモを紐づけたり、重要なキーワードに印をつけたりすることで、必要な情報にすぐにたどり着けるようになります。

誰でも実践できる仕事を覚えるメモの取り方

- 情報を正確に捉える5W2Hメモ術

- 相手の意図を汲み取るキーワードメモ術

- 自分だけの辞書を作るアウトプット前提のメモ術

- デジタル派かアナログ派かメモツールの上手な使い分け

- ハイブリッド活用法アナログでメモしデジタルで管理

情報を正確に捉える5W2Hメモ術

ビジネスの場面では、情報の抜け漏れが大きなミスにつながることがあります。

5W2H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、いくらで)というフレームワークは、情報を網羅的に整理するのに役立ちます。

このフレームワークに沿ってメモを取ることで、後から見返しても状況を正確に把握できるのです。

| 5W2H | 例 |

|---|---|

| When(いつ) | 〇月〇日午前10時 |

| Where(どこで) | 〇〇会議室にて |

| Who(誰が) | 営業部の山田さんが担当 |

| What(何を) | 新製品の企画書を作成 |

| Why(なぜ) | 市場のニーズに応えるため |

| How(どのように) | 〇〇社の事例を参考に、チームでアイデア出しを行う |

| How much(いくらで) | 予算は〇〇円ま |

このようにメモを取ることで、口頭での指示もタスクとして明確に落とし込めます。

相手の意図を汲み取るキーワードメモ術

会議中や打ち合わせ中に、相手の話す内容をすべて書き取ろうとして、話を聞き逃してしまった経験はありませんか?キーワードメモ術は、この問題を解決する効果的な方法です。

相手の言葉をすべて書き写すのではなく、会話の中で特に重要だと感じたキーワードやフレーズだけを抜き出してメモすることで、話の要点を素早く把握できるようになります。

上司

上司この件は、お客様からのフィードバックを最優先に考えて、早急にA案で進めてほしい

上司からこのような話があった場合、「お客様からのフィードバック」「最優先」「A案」「早急」といったキーワードを書き留めます。

これにより、会話の流れを追いながらも、重要なポイントを逃さず、後から内容を整理しやすくなります。

自分だけの辞書を作るアウトプット前提のメモ術

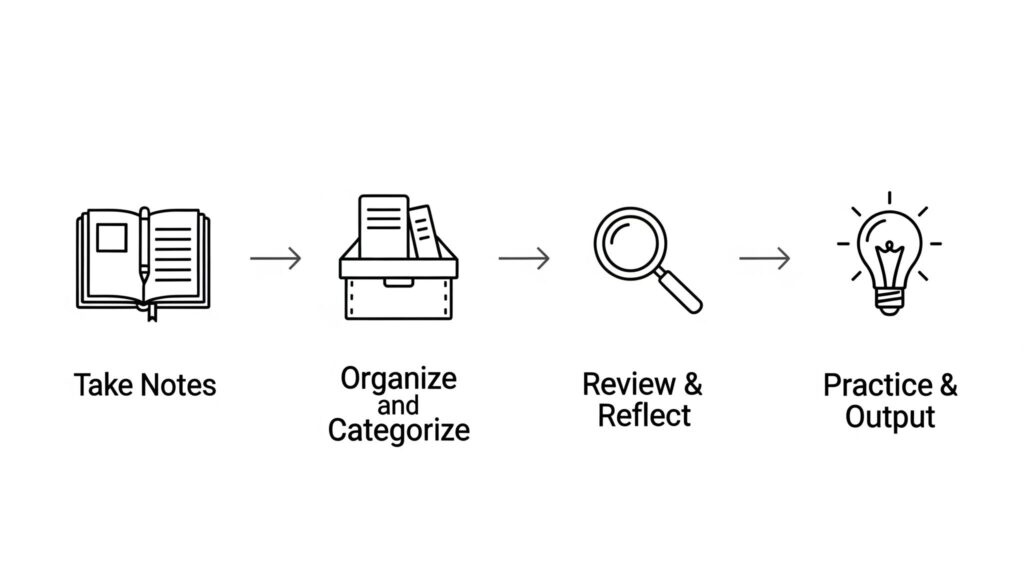

メモはただ書くだけでなく、それを活用して知識に変えることで、初めてその真価を発揮します。

アウトプットを前提としたメモ術では、メモを自分だけの辞書として育てていくことを目指します。

これは、新しい専門用語や成功事例などをメモに蓄積し、いつでも見返せるように整理する手法です。

例えば、マーケティングの新しい手法について学んだら、その定義や使い方をメモします。さらに、その手法を使った成功事例や、自分ならどう活用するかといったアイデアも一緒に書き加えておきましょう。

これにより、メモは単なる記録から、あなたの思考や知識が詰まったオリジナルのデータベースへと進化します。

デジタル派かアナログ派かメモツールの上手な使い分け

メモツールには、ノートやペンといったアナログなものから、PCやスマートフォンのアプリまで様々な種類がありますが、どちらを使うべきか迷う人も多いのではないでしょうか。

| ツール | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| アナログ(ノート) | 思考が整理しやすい、集中しやすい、自由度が高い | かさばる、検索性に劣る |

| デジタル(アプリ) | 検索性が高い、共有しやすい、管理が楽 | 集中力が途切れやすい、電池切れリスク |

総務省が公表している令和6年通信利用動向調査によると、スマートフォンやパソコンといった情報通信機器の利用は年々増加しており、デジタルツールが広く普及していることがわかります。

しかしながら、アナログツールの良さも健在です。

アイデア出しや頭の整理には、手を動かして自由に書けるアナログが向いているという声も少なくありません。

一方で、議事録の共有や後から情報を検索して探したい場合にはデジタルが圧倒的に便利です。

ハイブリッド活用法アナログでメモしデジタルで管理

どちらのツールにも一長一短があるなら、両方の良いところを組み合わせるのがハイブリッド活用法です。

例えば、打ち合わせ中のメモはアナログで行い、アイデアを自由に発想し、後からその内容をデジタルツールに整理して保存するというワークフローが挙げられます。

これにより、アナログの自由度とデジタルの管理・検索性を両立させることができます。

また、アナログで書いたメモをスマートフォンのスキャン機能でデジタル化し、EvernoteやOneNoteのようなツールで管理する方法も効果的です。

| ツール | 概要 |

|---|---|

| Evernote | 文書やWebページ、画像などを一元管理できるクラウド型のノートアプリです。強力な検索機能が特徴で、手書きの文字まで認識します。 |

| OneNote | Microsoft社が提供するデジタルノートアプリです。Office製品との連携がスムーズで、会議の議事録やブレインストーミングに役立ちます。 |

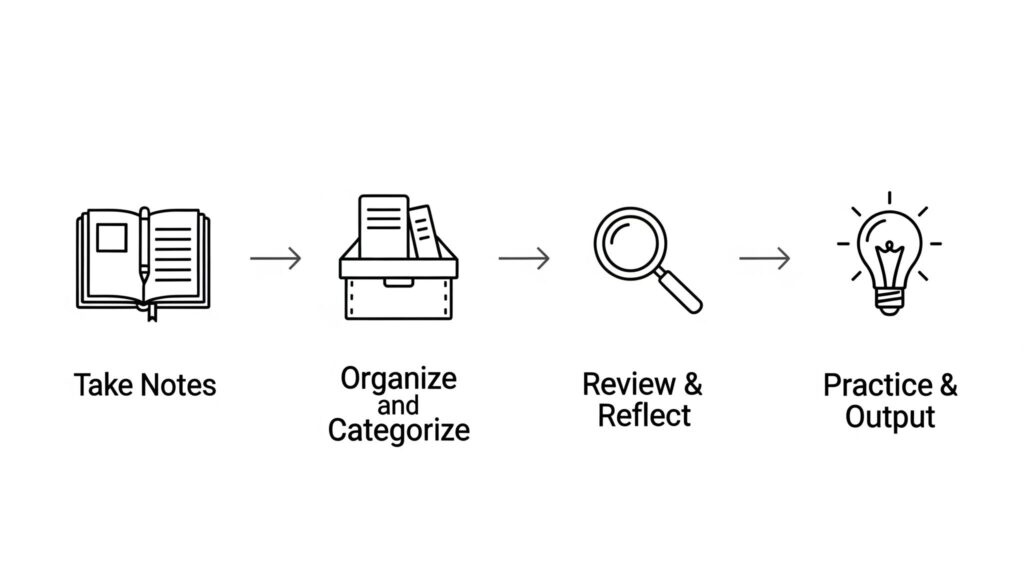

書いたメモを最大限に活用するまとめ方と振り返り

- メモは書いた後が勝負!仕事の精度を上げる整理術

- 毎日5分でできる効果的な振り返りと見直しの習慣

- メモを共有しチーム全体の成長を促す方法

メモは書いた後が勝負!仕事の精度を上げる整理術

メモは、その日のうちに整理することが重要です。

時間が経つと、書いた内容を忘れてしまい、整理するのが難しくなるからです。

具体的には、メモを「タグ付け」「インデックス作成」「要約」といった方法で整理します。

これにより、後から必要な情報に素早くアクセスできるようになります。

例えば、新しいプロジェクトの情報をメモしたら、「#プロジェクト名」「#担当者名」といったタグをつけます。

また、メモの冒頭に「今日の議事録」「〇〇さんとの打ち合わせ」といったタイトルをつけ、目次のようにすることで、メモ帳全体を管理しやすくなります。

この整理のプロセスを経て、メモはただの記録から、あなたの仕事の精度を上げるための武器へと変わるのです。

毎日5分でできる効果的な振り返りと見直しの習慣

メモの内容を知識として定着させるためには、定期的な振り返りが不可欠です。

毎日たった5分間でも、その日のメモを見返す習慣をつけましょう。

これにより、曖昧だった部分が明確になり、記憶がより強固になります。

振り返りを行う際には、以下のようなルーティンを試してみるのがおすすめです。

- その日のメモを見直して、重要なキーワードを抜き出す

- 抜き出したキーワードから、今日の学びを3つにまとめる

- 翌日のタスクに紐づけるメモがないか確認する

このような習慣を継続することで、メモがあなたのスキルアップを促すサイクルを生み出します。

週末や月末には、少し時間をかけて振り返ることで、一週間の成長を客観的に把握できるでしょう。

メモを共有しチーム全体の成長を促す方法

個人のメモをチームで共有することで、組織全体の生産性向上につながるケースがあります。

実際に、多くの企業では部門横断での情報共有や文書のデジタル化によって、業務の効率化や余剰時間の創出が進み、その時間を人材の学習や成長に充てる取り組みが進められています。

例えば、会議の議事録をデジタルツールで共有すれば、メンバー全員が同じ情報を確認でき、認識の齟齬を防ぐことが可能です。

また、新人教育の場面でも、先輩が作成したメモを共有することで、後輩は仕事の流れをより早く正確に理解できます。

メモを共有の資産として活用することは、チーム全体の知識レベルを底上げし、成長を促す有効な手段となるでしょう。

仕事を覚えるメモの取り方まとめ

この記事では、新入社員が仕事を覚えるためのメモの取り方から、アナログとデジタルの使い分け、書いたメモを最大限に活かす方法までを解説しました。

メモは単なる記録ではなく、思考を整理し、仕事の精度を高めるための強力なツールです。今日からメモの取り方を見直すことで、あなたのキャリアを切り開くきっかけになるかもしれません。

- メモは記憶の補助、思考の整理、再現性確保のための武器である

- NGなメモから、効率的なメモ術を学ぶことができる

- 仕事ができる人は、後で見返すことを前提としたメモのルールを実践している

- 5W2Hを使えば、情報を漏れなく正確にメモできる

- 相手の言葉をすべて書かず、キーワードを捉えることで要点を素早く把握できる

- アウトプットを前提にメモを整理し、自分だけの知識の辞書を作ることができる

- アナログとデジタルのメモツールを状況に応じて使い分けることが重要である

- アナログとデジタルのハイブリッド活用で、それぞれの利点を最大限に活かせる

- メモは書いた後が肝心であり、整理することで仕事の精度を上げられる

- 毎日たった5分間の振り返りで、メモを知識として定着させる習慣が身につく

- チームでメモを共有することで、組織全体の成長を促すことができる

仕事の覚えが遅いと悩んでいたとしても、メモの取り方を変えるだけで状況は大きく改善します。

今日からできる小さな一歩を、ぜひ実践してみてください。あなたのキャリアを切り開くきっかけになるはずです。

よくある質問

メモを取るのが苦手、書くのが遅いのですがどうすれば良いですか?

最初のうちは完璧を目指さず、キーワードだけでもメモすることから始めてみましょう。話の流れを追うように意識すると、次第に要点が掴めるようになります。

メモはノートとアプリどちらが良いですか?

どちらにもメリットがあります。ノートは思考の整理、アプリは検索性に優れています。目的や状況に合わせて使い分けることがおすすめです。

メモを取ることに集中してしまい、話を聞き逃してしまいます。

まずは話の「結論」や「重要なキーワード」を意識して聞く訓練をしましょう。すべてをメモしようとせず、重要な部分だけを抜き出すことが大切です。

コメント