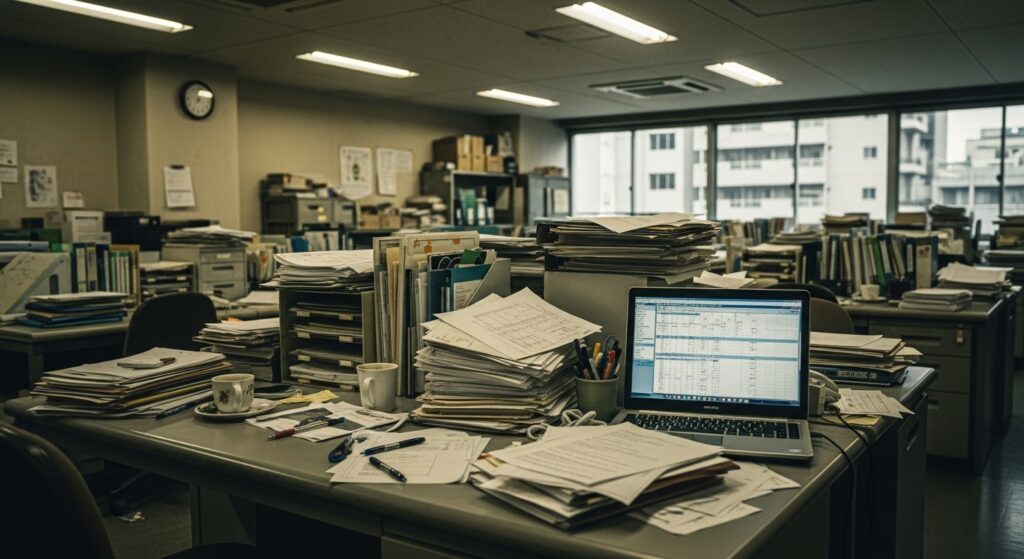

職場で仕事をよく休む人が近くにいると、業務のしわ寄せが自分に来てしまい、迷惑だと感じてしまうことは少なくありません。

真面目に仕事に取り組んでいる側からすれば、「信用出来ない」「ずるい」といった不公平感や不信感が募り、ストレスを感じるのも当然です。

仕事をよく休むという行動の背景には、本人の心理状態だけでなく、健康面や職場環境の問題が隠れている可能性もあります。

この記事では、仕事をよく休む人の心理や、周囲が迷惑だと感じる具体的な理由を整理します。

その上で、状況を悪化させないための現実的な5つの対応策について、解説します。

相手の心理や迷惑だと感じる理由を客観的に理解し、ご自身の負担を減らすための一歩を踏み出しましょう。

- 仕事をよく休む人の背景にある4つの主な心理がわかる

- よく休む人が迷惑だと感じる理由を客観的に理解できる

- 迷惑だと感じたときに取るべき5つの具体的な対応策を学べる

- 自分自身の心身を守るための考え方が身につく

仕事をよく休む人の心理

- 仕事への意欲や関心が低い

- 責任感がなく他人任せ

- 体調不良やストレス

- 職場環境への不満や甘え

仕事への意欲や関心が低い

まず考えられるのは、現在の仕事そのものに対する意欲や関心が著しく低い状態です。

担当している業務にやりがいを見いだせない、キャリアプランと合致していない、あるいは仕事よりも優先したい私生活の事情がある場合、出勤への動機が低下しがちです。

このタイプの心理としては、仕事はあくまで生活のための手段と割り切っており、業務を通じて達成感を得たり、チームに貢献したりすることへの関心が薄い傾向があります。

そのため、少し体調が優れなかったり、気分が乗らなかったりすると、比較的抵抗なく休暇を選択することがあります。

また、業務内容が簡単すぎたり、逆に難しすぎたりして、適切な挑戦の機会が得られていない場合も意欲の低下につながります。

結果として、仕事への優先順位が下がり、欠勤が増えるというサイクルに陥ることが考えられます。

責任感がなく他人任せ

責任感の捉え方が、周囲と異なっていることも考えられます。

まず、自分の行動がチーム全体や他のメンバーにどのような影響を与えるかについての想像力が及ばず、「誰かがやってくれるだろう」と他人任せになっている心理状態です。

このタイプは、自分が休むことで発生する業務の穴埋めやスケジュールの遅延について深く考えようとせず、「誰かがやるだろう」と他人任せにしている傾向があります。

さらに、自分の担当業務はテキパキと完璧にこなすものの、「自分の責任範囲はここまで」という意識が非常に強く、チーム全体の業務フォローや協調性には関心がないケースもあります。

このタイプは、自分の仕事が片付けば、他のメンバーが忙しくても休暇を取ることに抵抗を感じません。

どちらのタイプも、周囲から見れば「チームワークを軽視している」あるいは「ずるい」と映り、不満や不信感の原因となり得ます。

体調不良やストレス

仕事への意欲や責任感とは別に、本人がコントロールできない健康上の問題を抱えている可能性も十分に考慮すべきです。

身体的な持病や慢性的な不調だけでなく、精神的なストレスが原因で出勤が困難になっているケースは少なくありません。

特に精神的な不調は、外見からは分かりにくいものです。

本人も自分の状態をうまく説明できなかったり、不調を隠そうとしたりすることで、周囲からは「怠けている」「理由なく休んでいる」と誤解されがちです。

職場での人間関係、過度な業務負荷、あるいはプライベートな問題が強いストレスとなり、「朝起き上がれない」「出勤しようとすると体調が悪化する」といった状態に陥ることもあります。

このような場合、本人を責めるのではなく、産業医による面談やカウンセリングといったサポートが必要なサインかもしれません。

職場環境への不満や甘え

本人の性格や考え方だけでなく、現在の職場環境が欠勤の引き金になっている可能性もあります。

- 過度な長時間労働や休日出勤

- 上司や同僚によるハラスメント

- 成果が正当に評価されない人事制度

- 業務内容と本人のスキルのミスマッチ

こうした環境では、「この職場で頑張っても報われない」という不満が募り、仕事へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)が低下します。

その結果、職場から距離を置くための一つの手段として、欠勤が増えることが考えられます。

また、逆に「多少休んでも許されるだろう」という職場環境への甘えが背景にあるケースも考えられます。

勤怠ルールが明確でなかったり、欠勤に対して上司が指導しなかったりすると、それが常態化してしまうこともあります。

仕事をよく休む人が迷惑だと感じる理由

- 業務のしわ寄せが発生する

- 不公平感や不信感が募る

- 業務の遅延や停滞を招く

業務のしわ寄せが発生する

仕事をよく休む人がいる場合、最も直接的な影響は、残されたメンバーへの「業務のしわ寄せ」です。

特に、チームで取り組むプロジェクトや、日々処理すべきルーチンワークがある場合、一人の欠員は即座に他のメンバーの負担増に直結します。

突然の休みであれば、その人が担当するはずだった業務を急遽引き継ぐ必要に迫られます。

自分の通常業務に加えて、予期せぬタスクが割り込むため、残業時間が増えたり、業務の質を維持するのが難しくなったりします。

このような状況が続くと、特定のメンバーにばかり負担が集中し、結果としてチーム全体の疲弊にも繋がる可能性があります。

また、休んだ本人への不満だけでなく、業務を適切に再配分しない管理体制への不満も募りやすくなります。

不公平感や不信感が募る

業務のしわ寄せは、やがて「なぜ自分ばかりが頑張らなくてはならないのか」という不公平感を生み出します。

真面目に出勤し、責任を持って業務を遂行しているメンバーから見れば、頻繁に休む人は「ずるい」と感じられるかもしれません。

特に、休んだ人の評価が適切に反映されず、真面目に取り組んでいる人と同様の評価を受けているように見える場合、その不公平感はさらに強まります。

このような不公平感が蔓延すると、職場全体のモチベーションが低下します。

また、「あの人はどうせまた休むだろう」あるいは「あの人は信用出来ない」という不信感が生まれ、重要な仕事を任せられなくなるなど、チームワークに深刻な亀裂が入る原因となります。

このほか、仕事を頑張るだけ損と感じる理由と対処法については、「仕事を頑張るだけ損だと感じる理由とその状況から抜け出す対処法」の記事で詳しく解説しています。

業務の遅延や停滞を招く

個々の業務負担の増加や不公平感は、最終的にチーム全体の成果にも影響を及ぼします。

特定の担当者が頻繁に不在になることで、その人が関わる業務プロセスが停滞し、プロジェクト全体のスケジュール遅延につながることがあります。

例えば、その人でなければ判断できない業務や、専門的なスキルが必要な作業が止まってしまうと、他のメンバーは手待ち状態になってしまいます。

また、顧客対応や取引先との連携が滞れば、社外からの信用を失うことにもなりかねません。

カバーするメンバーがいたとしても、本来の担当者ではないため、業務の引き継ぎや状況確認に余計な時間がかかります。

こうした非効率な状態が続けば、チームとしての生産性が著しく低下し、成果を出すことが難しくなってしまいます。

仕事をよく休む人が迷惑だと感じたときの対応策

- 冷静に状況を把握する

- 本人と話し合いの機会を作る

- 体制や業務分担を見直す

- 人事部や専門機関に相談する

- 自分の心身を第一に考える

冷静に状況を把握する

仕事をよく休む人に「迷惑だ」という感情が湧いたとき、まず行うべきは冷静な状況把握です。

感情的に相手を非難したり、不満を抱え込んだりするだけでは、状況は改善しません。

以下の項目を客観的に整理してみましょう。

| 整理する項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 事実確認 | いつ、どのくらいの頻度で休んでいるか。休む際の連絡方法や理由は適切か。 |

| 業務への影響 | 具体的にどの業務が、どの程度遅延・停滞しているか。誰にしわ寄せがきているか。 |

| 相手の状況 | (把握できる範囲で)体調が悪そうか、忙しそうか、何か悩んでいる様子はないか。 |

| チームの状況 | 上司はその事実を認識しているか。チーム内でルールや取り決めはあるか。 |

英国の労働安全衛生庁(HSE)が示す職場ストレスのマネジメント基準においても、対策の第一歩は「リスク要因の特定と評価」とされています。(出典:Management Standards for Work-related Stress(HSE)|Health and Safety Executive(英国 労働安全衛生庁), 2025-01)

このように事実を整理することで、問題が「個人の怠慢」なのか、それとも「チームの体制」や「本人の健康問題」なのか、切り分けるヒントが得られます。

感情的にならず、まずは事実に基づいて考えることが、次の具体的な行動に移るための第一歩となります。

本人と話し合いの機会を作る

状況を把握した上で、可能であれば本人と直接話し合う機会を作ることも一つの対応です。

ただし、その目的は相手を詮索したり非難したりすることではありません。

あくまで「体調は大丈夫か」と気遣う姿勢を見せつつ、業務連携上の相談として「こういう状況で業務が滞ることがあり困っている」という事実を客観的に伝えることが大切です。

その上で、「事前に連絡をもらえると助かる」といった連絡方法の改善など、お互いが働きやすくなるための現実的な改善策を一緒に考える姿勢が望まれます。

相手がもし体調不良やストレスを抱えている場合、この話し合いが状況を打ち明けるきっかけになるかもしれません。

ただし、相手が話したがらない場合や、踏み込みにくいと感じる場合は、無理に聞き出そうすべきではありません。

体制や業務分担を見直す

個人の問題として片付けるのではなく、組織の体制を見直すことも根本的な対応策となります。

特定の個人が休むと業務が滞る「属人化」は、組織にとって大きなリスクです。

迷惑だと感じる状況を具体的に上司に報告し、以下のような体制や業務分担の見直しを提案することが重要です。

- 業務の標準化と情報共有

-

特定の人しかできない業務(属人化)を減らし、マニュアル整備や共有フォルダでの進捗管理を進め、誰でもカバーできる体制を整える。

- 業務分担の再検討

-

チーム全体の業務量を見直し、一人に負荷が集中していないか、あるいは特定の人の業務量が少なすぎないかを確認し、公平な分担を目指す。

厚生労働省が提供している働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、職場環境の改善に役立つツールを提供しており、事業場でのメンタルヘルス対策や環境改善の取組を支援しています。(出典:事業者の方へ|こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)|厚生労働省, 2025-11)

こうした公的機関のツールも参考にしながら、個人を責めるのではなく、仕組みとして問題を解決する視点を持つことが大切です。

人事部や専門機関に相談する

直属の上司に相談しても状況が改善しない場合や、上司自身が問題の把握に消極的な場合は、さらに上の上司や人事部に相談することを検討します。

この際、感情的に「あの人が迷惑だ」と訴えるのではなく、事前に整理した「客観的な事実」を提示することが重要です。

「いつから、どの程度の頻度で発生し、業務にどのような支障(遅延やしわ寄せ)が出ているか」を具体的に報告します。可能であれば、上司に相談した日時や内容も記録しておくと、人事部が状況を把握しやすくなります。

また、休んでいる本人の様子が明らかに不調である場合も、個人で抱え込まず、人事部や産業医といった専門家に対応を依頼するのが適切な判断です。

英国の労働安全衛生庁(HSE)も、ストレスに関連する問題は組織的なリスク管理として対処することを推奨しており、専門的な対応が求められます。(出典:Management Standards for Work-related Stress|HSE, 2025-01)

自分の心身を第一に考える

様々な対応策を講じても、状況がすぐに改善しないこともあります。

他人の行動を変えることは難しく、会社の体制を変えるには時間がかかります。

その過程で、仕事を休む人のフォローに疲れると強く感じた場合は、以下の行動を意識し、自分自身を守ることを最優先に考えてください。

- 自分の業務範囲を明確にし、過度なしわ寄せについては上司に「できない」と明確に伝える。

- 仕事の悩みやストレスを職場外(家族、友人、専門のカウンセラーなど)に相談できる場所を持つ。

- 仕事から離れる時間(趣味や休息)を意識的に確保し、心身をリフレッシュさせる。

何よりも重要なのは、「あなた自身の心身の健康」です。

仕事のフォローに追われ、不公平感に悩み、自分の心身が疲弊してしまっては本末転倒です。他人の問題で、あなたの健康が損なわれてはなりません。

場合によっては、そのような環境から距離を置く(転職を検討する)ことも、自分を守るための有効な選択肢の一つです。

仕事をよく休む人の心理と対応策まとめ

この記事では、仕事をよく休む人の心理、迷惑だと感じる理由と具体的な対応策について解説しました。

仕事をよく休む人が迷惑だと感じるのは、業務のしわ寄せや不公平感から生じる自然な感情です。

しかし、その背景には、本人の心理だけでなく健康や職場環境の問題が隠れている可能性もあります。

大切なのは、感情的に非難するのではなく、冷静に状況を把握し、仕組みとして問題を解決していく視点を持つことです。そして何より、一人で抱え込まず、自分自身の心身の健康を第一に守ることが重要です。

最後に、ここまでのポイントを振り返りましょう。

- よく休む人の心理として仕事への意欲や関心が低さが考えられる

- 責任感の捉え方が異なり他人任せになっている

- 本人が抱える体調不良やストレスも原因になり得る

- 職場環境への不満や甘えが欠勤につながることもある

- 迷惑だと感じる主な理由は業務のしわ寄せである

- 不公平感や不信感がチームワークを低下させる

- 業務の遅延や停滞は組織全体のリスクとなる

- 対応策の第一歩は感情と事実を分けて状況を把握することである

- 本人と直接話し合う場合は非難せず事実を共有する姿勢が大切

- 根本解決には業務の属人化を防ぐ体制見直しが不可欠である

- 上司が機能しない場合は人事部や専門機関に相談する

- 相談時は感情論ではなく客観的な事実と要望を伝える

- 最も重要なのは自分の心身の健康を最優先に守ることである

- 無理な業務の要求は断る勇気も必要である

よくある質問

仕事をよく休む人のしわ寄せを減らす方法は?

上司に客観的な事実を報告し、相談することです。

感情的にならず、業務マニュアルの整備や体制の見直しといった「仕組み」での解決を提案しましょう。

よく休む人の評価はどうなりますか?

勤怠状況は、多くの企業で人事評価の重要な項目の一つです。

合理的な理由のない頻繁な欠勤は、評価に影響する可能性が高いといえます。

ただし、最終的な評価基準や処遇は、会社の就業規則や人事制度に基づいて決定されます。

仕事をよく休む人のフォローに疲れてしまいました。

ご自身の心身の健康を第一に考えてください。

上司や人事部への相談と並行し、自分の業務範囲を明確にして過度なしわ寄せは断る勇気も必要です。

また、仕事の悩みを職場外に相談できる場所を持つことも、ご自身を守るために重要です。

コメント