職場で「この人、私のことを見下しているかも」と感じる相手はいませんか?

マウンティング発言や無神経な態度に、日々ストレスを感じている方も少なくないはずです。

この記事では、職場で人を見下す人にありがちな具体的な傾向をパターン別に解説し、明日から使える賢い対処法までを紹介します。

人を見下す人にありがちな傾向と職場で使える具体的な対処法を深く理解し、相手の言動に振り回されることなく、自分の心とキャリアを主体的に守っていきましょう。

- 職場で人を見下す人の具体的な言動パターンがわかる

- 相手の言動に心を乱されないためのセルフケア方法を学べる

- 角を立てずに受け流すための具体的なコミュニケーション術が身につく

- 状況が改善しない場合の現実的な選択肢を知れる

職場で人を見下す人にありがちな傾向

- 言葉に表れる見下しのサイン

- 態度や行動に見られる特徴

- 仕事の進め方における問題点

- なぜ職場で見下す態度をとるのか

言葉に表れる見下しのサイン

職場で人を見下す人は、そのサインを日常的な「言葉」に忍ばせることがよくあります。

相手を不快にさせ、自分の優位性を暗に示そうとするのです。例えば、「普通はこうするもんだけど」「そんなことも知らないの?」といった発言は、自分の価値観を一方的に押し付け、相手の知識や能力を暗に否定する典型的なフレーズです。

また、チームの成功を「俺がうまくやったから」と自分の手柄のように語ったり、失敗を「君のせいで」と他人の責任に転嫁したりするのも、自己中心的な傾向の表れと言えるでしょう。

さらに深刻なのは、人格そのものを否定するような発言です。これらは単なる失言ではなく、相手の尊厳を傷つけることを目的とした言動であり、決して許されるものではありません。

厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、パワーハラスメントの6類型の一つとして「精神的な攻撃」を挙げており、人格を否定するような言動はこれに該当する可能性があります。(出典:ハラスメントの類型と種類|厚生労働省)

人格否定はハラスメントに該当する可能性

「だからお前はダメなんだ」といった人格を否定する言葉や、能力を不必要に貶める発言は、単なる「見下し」の範疇を超え、パワーハラスメントと見なされることがあります。

もしこのような言動に悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに信頼できる第三者に相談することを検討してください。

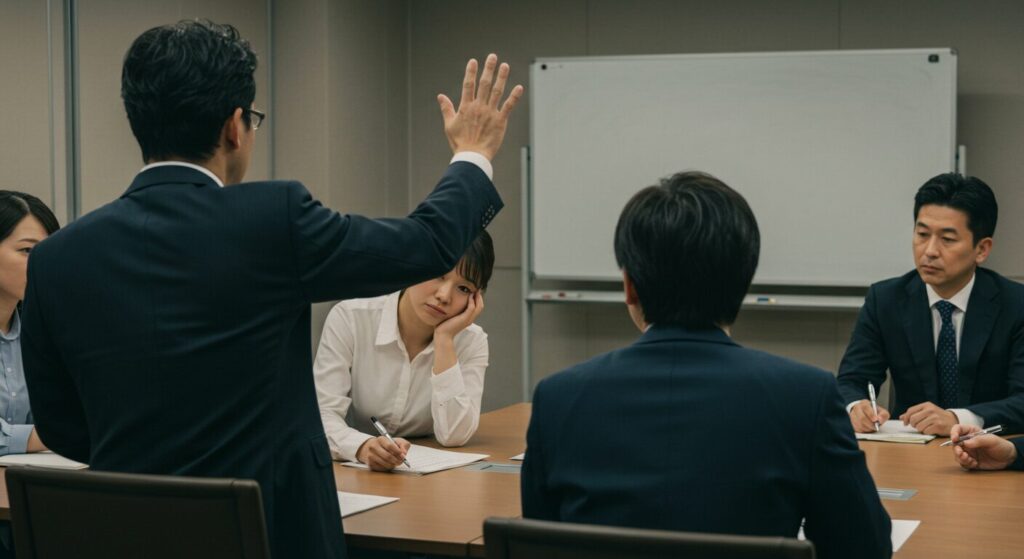

態度や行動に見られる特徴

人を見下す傾向は、言葉だけでなく「態度や行動」にもはっきりと表れます。

これらは非言語的なサインでありながら、相手に強い不快感や疎外感を与えるものです。

例えば、こちらが挨拶しても聞こえないふりをして無視する、話している最中にわざとらしく大きなため息をつく、腕を組んで威圧的な態度で話を聞く、といった行動が挙げられます。

これらは、相手に対する敬意の欠如を明確に示しています。

また、人の話を途中で遮って自分の意見をかぶせたり、会議などで特定の人物だけを意図的に無視して意見を求めなかったりするのも特徴的な行動です。

前述した厚生労働省の資料では、こうした行為をパワハラの類型の一つ「人間関係からの切り離し」として挙げています。

仲間外れにしたり、業務上必要な情報を与えなかったりすることで、相手を孤立させようとするのです。

英国の公的機関であるAcas(Advisory, Conciliation and Arbitration Service)も、公式サイトで職場いじめの例として、不当な批判や社会的孤立を挙げており、こうした行動が国際的にも問題視されていることがわかります。(出典:Bullying at work – What bullying is|Acas, 2025-01)

- 挨拶や呼びかけを意図的に無視する

- 話の腰を折り、自分の話ばかりする

- 人前でため息をついたり、不機嫌な態度を見せたりする

- チームやグループから意図的に仲間外れにする

仕事の進め方における問題点

人を見下す傾向は、日常的なコミュニケーションだけでなく、具体的な「仕事の進め方」にも悪影響を及ぼします。

彼らはしばしば、自身の優位性を示すために業務上の立場を利用することがあります。

例えば、プロジェクトに必要な情報を意図的に共有せず、相手がミスをするように仕向けたり、逆にわざと簡単な仕事しか与えずに「君にはこの程度がお似合いだ」と暗に伝えたりするケースです。

これは、前述した厚生労働省の示すパワハラ類型における「過小な要求」に該当する可能性があります。

その一方で、到底達成不可能な高い目標や業務量を押し付ける「過大な要求」も問題です。

これは相手を追い詰めることで、自分の支配力を誇示しようとする行動に他なりません。

また、部下や後輩が出した建設的なアイデアや改善案を、ろくに検討もせずに頭ごなしに「そんなの無理だ」と否定するのも、相手の成長の機会を奪い、自分の権威性を保とうとする典型的な行動パターンです。

このように、業務の裁量権を不適切に利用して相手をコントロールしようとする態度は、個人のパフォーマンスを低下させるだけでなく、チーム全体の生産性をも著しく損なう深刻な問題と言えるでしょう。

なぜ職場で見下す態度をとるのか

なぜ一部の人は職場で他者を見下すような態度をとってしまうのでしょうか。

その背景には、いくつかの共通した心理が隠されていると考えられます。

一つは、強い承認欲求と、その裏返しである低い自己肯定感です。

自分に自信がないため、他人を貶めることでしか相対的に自分の価値を確認できず、心の安定を保とうとするのです。

また、自身のコンプレックスや弱点を隠すための防衛的な行動である場合もあります。「攻撃は最大の防御」とばかりに、他者を批判することで、自分の弱点から目を逸らさせようとします。

過去の成功体験に固執し、変化を受け入れられない人が、自分のやり方を正当化するために、新しいやり方を試みる若手を見下す、というケースも少なくありません。

これらの行動は、本人の内面的な課題に起因するものであり、決して見下された側に問題があるわけではないのです。

この心理的背景や、そうした行動が招く長期的な結末についてさらに深く知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

職場にいる人を見下す人への対処法

- ストレスを溜めないためのセルフケア

- 角を立てずに受け流すコミュニケーション術

- 客観的な証拠として言動を記録する

- 上司や人事など然るべき相手に相談する

- 最終手段として異動や転職を検討する

ストレスを溜めないためのセルフケア

人を見下す人の言動に日々さらされていると、知らず知らずのうちにストレスが溜まり、心が疲弊してしまいます。

そこで最も重要なのが、相手の言動から自分の心を守るためのセルフケアです。

まず試してほしいのが、「これは相手の課題であって、自分の課題ではない」と心の中で線を引く思考法です。

相手がなぜそのような態度をとるのかは、相手自身の問題。その言動によって、あなたの価値が下がることは決してありません。

心ない言葉を投げかけられた時、「私が悪いんだ」と自分を責めてしまうのは絶対にやめましょう。それは相手があなたをコントロールするために仕掛けた罠かもしれません。相手の感情とあなたの価値を切り離して考えることが、心の平穏を保つ第一歩です。

また、仕事が終わったら意識的に気持ちを切り替えることも大切です。

趣味に没頭する、友人と食事に行く、軽い運動をするなど、自分なりのリフレッシュ方法を見つけておきましょう。

前述した英国の公的機関であるAcasにおいても、いじめへの対処として、信頼できる人に話すことや、仕事以外の活動で自尊心を高めることの重要性を説いています。

一人で抱え込まず、適切な方法でストレスを発散していくことが、自分を守るための有効な手段となるのです。

- 相手の言動は「相手の課題」と割り切り、自分の価値と切り離す

- 「自分が悪いのかも」と不必要に自分を責めない

- 仕事から離れたら、意識的に好きなことをしてリフレッシュする

- 信頼できる友人や家族に話を聞いてもらい、感情を溜め込まない

角を立てずに受け流すコミュニケーション術

自分の心を守る思考法と並行して、相手との直接的な衝突を避けるためのコミュニケーション術も身につけておくと、日々のストレスを大きく軽減できます。

大切なのは、相手の土俵に乗らず、角を立てずに受け流すことです。

例えば、皮肉やマウンティング発言に対して、まともに反論したり、感情的に反応したりするのは相手の思う壺です。

そんな時は、「そうなんですね」「なるほど」といった、肯定も否定もしない曖昧な相槌で対応するのが効果的です。

これにより、相手は手応えのなさに拍子抜けし、それ以上の攻撃を仕掛けてこなくなる可能性があります。

また、「具体的にはどういうことですか?」と質問で返すのも有効なテクニックです。

相手に説明責任を求めることで、根拠のない批判を牽制し、会話の主導権をさりげなく取り戻すことができます。

以下の表に、典型的な発言に対するNGな返答と、おすすめの受け流しフレーズをまとめました。状況に応じて使い分けてみてください。

| 見下す人の典型的な発言 | NGな返答例 | OKな受け流しフレーズ |

|---|---|---|

| 「普通はこうするもんだけど」 | 「普通って何ですか!」(感情的) | 「なるほど、そういう考え方もあるんですね」 |

| 「まだそんなことやってるの?」 | 「すみません…」(過剰な謝罪) | 「はい、今〇〇のステップを確認しております」 |

| (根拠のない批判) | 「そんなことはありません!」(全否定) | 「差し支えなければ、どの部分か具体的に教えていただけますか?」 |

客観的な証拠として言動を記録する

セルフケアやコミュニケーション術を試しても、相手の言動がエスカレートしたり、業務に支障が出たりする場合は、次のステップとして客観的な証拠を集めることを考えましょう。

これは、万が一、上司や人事部に相談する必要が生じた際に、あなたの主張を裏付けるための重要な材料となります。

厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」でも、事実関係の記録を推奨しています。

具体的には、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、言われたことやされたことを具体的に、時系列で記録することが大切です。(出典:ハラスメントにあったらどうする?|厚生労働省)

メールやビジネスチャットでの不適切な発言は、スクリーンショットを撮ったり、印刷したりして保存しておきましょう。

ICレコーダーでの録音も有効な手段となり得ますが、相手に無断での録音は、状況によってはプライバシーの問題に発展する可能性もゼロではありません。

まずは、メモやメールの保存から始めるのが現実的です。

感情的な日記ではなく、あくまで「客観的な事実」を淡々と記録することを心がけてください。この記録が、あなた自身を守るための強力な武器になります。

上司や人事など然るべき相手に相談する

記録がある程度集まり、一人で解決するのが困難だと感じたら、勇気を出して然るべき相手に相談するステップに進みましょう。

ここで重要なのは、相談相手を慎重に選ぶことです。もし、見下してくるのが直属の上司であれば、そのさらに上の上司や、他部署の信頼できる先輩、あるいは人事部や社内に設置されているコンプライアンス窓口などが相談先として考えられます。

相談する際は、感情的に「あの人が嫌いです」と訴えるのではなく、集めた記録をもとに「いつ、どこで、このような言動があり、業務にこのような支障が出て困っています」と、客観的な事実を基に冷静に伝えることがポイントです。

これにより、相談を受けた側も状況を正確に把握し、具体的な対応を検討しやすくなります。

相談したことが本人に伝わり、報復されることを恐れる気持ちはよく分かります。

人事部やコンプライアンス窓口には守秘義務があり、相談者のプライバシー保護を最優先に対応することが求められます。

安心して話せる場所を選び、まずは状況を伝えることから始めてみましょう。

最終手段として異動や転職を検討する

セルフケアを試し、上司や人事に相談しても、残念ながら状況が全く改善されないケースもあります。

会社組織の体質や、相手の立場が強すぎるなどの理由で、有効な手が打たれない場合です。

そのような状況で我慢し続けることは、あなたの貴重な時間と心身の健康を損なうだけかもしれません。

もし、心身に不調を感じるほど追い詰められているのであれば、その環境から物理的に離れること、すなわち部署の異動や転職を検討することも、自分を守るための非常に有効で前向きな選択肢です。

それは「逃げ」ではなく、より良い労働環境を求めるための戦略的な「決断」と言えるでしょう。

異動の希望を人事に伝えたり、転職エージェントに登録して自分の市場価値を確認したりするだけでも、視野が広がり、精神的な余裕が生まれることがあります。

あなたのキャリアは、一人の人間によって左右されるべきものではありません。

自分自身の健康と未来を最優先に考え、時には環境を変える勇気を持つことも大切です。

他の選択肢に目を向けることで、より自分らしく働ける場所が見つかるかもしれません。

人を見下す人にありがちな傾向と職場での対処法まとめ

この記事では、職場で人を見下す人にありがちな傾向を「言葉」「態度」「仕事の進め方」の3つの側面から解説し、具体的な対処法を5つのステップで紹介しました。

大切なのは、相手の言動を自分のせいだと抱え込まず、適切な知識とスキルで自分の心とキャリアを守ることです。

この記事が、あなたが健やかに働き続けるための一助となれば幸いです。

最後に、ここまでのポイントを整理します。

- 人を見下す傾向は言葉や態度、仕事の進め方に表れる

- 価値観の押し付けや人格否定は典型的な言葉のサイン

- 挨拶の無視やため息は非言語的な見下しの表れ

- 仕事の情報を与えないのも業務上の優位性を利用した行動

- 見下す態度の背景には承認欲求や劣等感が隠れている

- 対処の第一歩は「相手の課題」と割り切るセルフケア

- 角を立てないためには肯定も否定もしない相槌が有効

- いざという時のために5W1Hを意識して言動を記録する

- 記録を基に上司や人事など然るべき相手に冷静に相談する

- 心身の健康が限界なら異動や転職も前向きな選択肢

- 自分を責めずにより良い環境を求める勇気を持つことが大切

よくある質問

見下してくるのが直属の上司で、どうしても逆らえません。どうすればいいですか?

まずは事実の記録を徹底しましょう。その上で、さらに上の上司や人事部など、直属の上司を介さない相談ルートを探ることが重要です。

相手に「見下している」と自覚がない場合、指摘しても無駄でしょうか?

直接的な指摘は関係を悪化させるリスクがあります。まずは受け流す技術を試し、それでも改善が見られない場合は第三者に相談する方が賢明です。

相談したことが本人に伝わり、報復されるのが怖いです。

人事部やコンプライアンス窓口には守秘義務があります。相談する際に、匿名性の担保や報復のリスクについても確認し、安心して話せる環境を選びましょう。

コメント