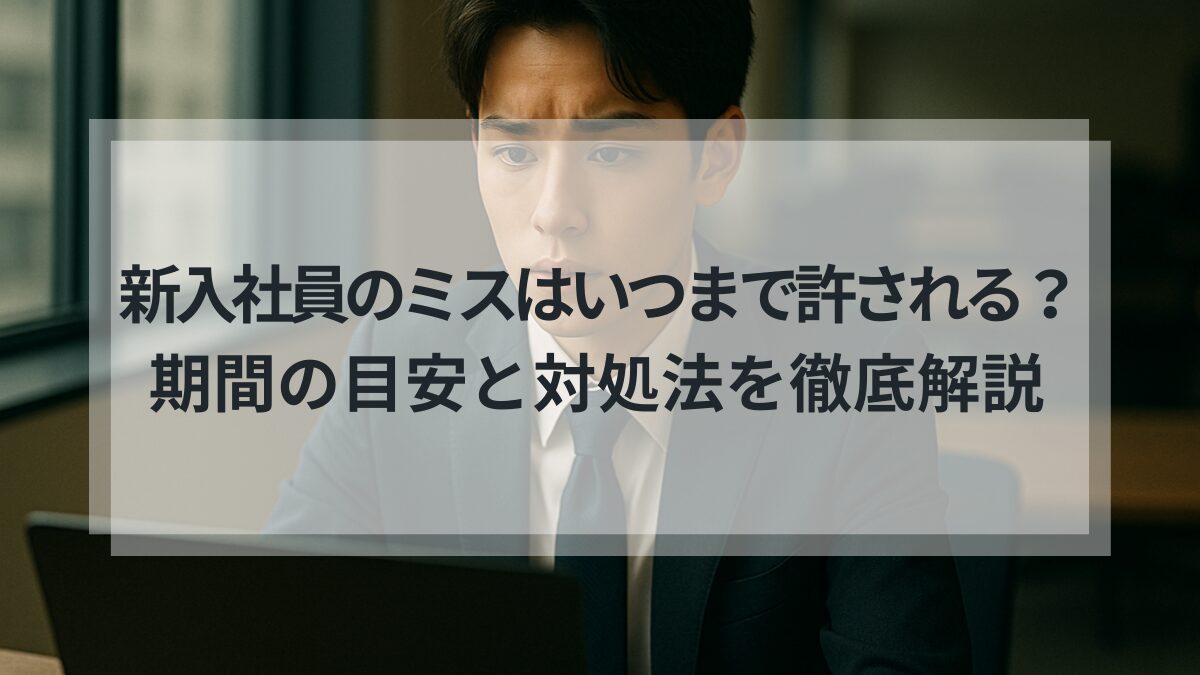

新入社員の皆さん、仕事でのミスに落ち込んでいませんか?「いつまでミスをしてしまうのだろう」「自分だけがうまくいかない」と不安になるのは当然です。毎日のように続く失敗に、「自分は社会人に向いていないのでは」と落ち込むことや、周りの評価が気になったりすることもあるのではないでしょうか。

この記事では、そんな悩みを解消するため、新入社員のミスがいつまで許されるのかの目安と、ミスをする主な原因、そして今日から実践できる具体的な対処法を解説します。

- 新入社員のミスをする3つの主な原因を理解できる

- 一般的なミスが許される期間の目安が把握できる

- ミスをした時の正しい対処法と、未然に防ぐための具体的な行動がわかる

- ミスを前向きな成長の機会と捉える心の持ち方を学べる

新入社員のミスが許されるのはいつまで?期間の目安と主な原因

- 新入社員がミスをする主な原因

- ミスが許される期間と成長の目安

- ミスを恐れる前に知るべき心の持ち方

新入社員がミスをする主な原因

新入社員がミスをする原因は、決して本人の能力不足だけではありません。

多くの場合、以下の3つの要素が絡み合っています。

- 知識やスキルの不足

-

新しい業務や専門用語、会社のルールなど学ぶべきことが多く、処理しきれずにミスにつながることがあります。

- 確認不足

-

慣れない作業で集中力が途切れがちになったり、タスクの全体像が見えていなかったりすることで、単純な見落としや確認漏れが発生しやすくなります。

- 報連相不足

-

疑問点をそのままにしたり、進捗状況を共有しなかったりすることで、小さな認識のズレが大きなミスに発展することがあります。報連相は、周囲とのコミュニケーションを円滑にするための重要なプロセスです。

これらの原因を構造的に理解することで、闇雲に「ミスをなくそう」と考えるのではなく、具体的な改善策を立てられるようになります。

ミスが許される期間と成長の目安

新入社員のミスは、一般的に入社後の時期によって許される範囲が異なります。

もちろん、企業の文化や職種にもよりますが、大まかな目安を把握しておくことは、自身の状況を客観的に捉える助けとなります。

| 期間 | 許されやすいミス | 求められる成長の目安 |

|---|---|---|

| 入社後〜3ヶ月 | 単純な入力ミス 社内システムの操作ミス スケジュールの確認漏れなど | 基本的な業務フローの理解 分からないことを素直に質問する姿勢 メモを取る習慣 |

| 〜半年 | イレギュラー対応での判断ミス作業手順の細かいミス | 業務の一連の流れを把握 報連相のタイミングを自ら判断 自分のタスクを管理する力 |

| 〜1年 | 専門性の高い業務での複雑なミス 複数タスクの優先順位判断ミス | 自律的に業務を進める力 周囲と連携し、業務を完遂する力 後輩のサポートも視野に入れる |

上記の目安は、あくまで一般的な傾向です。

特に、成長の目安は人それぞれであり、他人と比べることではなく、過去の自分と比べてどれだけ成長したかに目を向けることが大切です。

また、社会人2年目以降になっても、ミスは当然起こり得ます。

重要なのは、ミスを未然に防ぐことと、起きてしまった後にどう対処するかです。

この2つが信頼を左右する重要なポイントとなります。

ミスを恐れる前に知るべき心の持ち方

ミスをすること自体は、社会人として成長する上で避けて通れない道です。

しかし、ミスを過度に恐れるあまり、新しい挑戦をためらったり、精神的に疲弊したりしてしまう新入社員も少なくありません。

一番の失敗は、ミスを恐れて挑戦しないこと

ミスをネガティブに捉えるのではなく、成長のための重要なステップであると認識することが大切です。

ミスをゼロにすることは難しくても、同じミスを繰り返さないようにすることは可能です。

失敗を恐れず、改善への姿勢を持ち続けることが、結果として大きな成長へとつながります。

ミスをした時の対処法と未然に防ぐ方法

- ミスをした直後の正しい対処法

- 報連相と質問力を高めてミスを未然に防ぐ

- 仕事の進め方を見直してミスを減らす習慣化

- ミスを成長に変える振り返りの技術

- 焦りを手放し、完璧主義を捨てる心の持ち方

ミスをした直後の正しい対処法

ミスをした直後は誰でも動揺してしまうものですが、冷静な対処がその後の事態を大きく左右します。

まず、落ち着いてミスの内容と影響範囲を正確に把握しましょう。

次に、速やかに上司や関係者に報告することが不可欠です。

報告の際は、単に「ミスをしました」と伝えるだけでなく、事実関係、ミスの影響、そして「どのようにリカバリーするつもりか」という解決策をセットで伝えることが重要です。

ミスを隠蔽することの危険性

ミスを隠す行為は、後からより大きな問題を引き起こす可能性があります。

信頼関係を損なうだけでなく、組織全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

ミスをした場合は、速やかな報告と誠実な対応を心がけましょう。

報連相と質問力を高めてミスを未然に防ぐ

ミスを未然に防ぐためには、報連相と質問の質を高めることが有効です。

特に新入社員のうちは、分からないことをそのままにせず、積極的に質問することが求められます。

質問をする際は、まずは自分で調べ、仮説を立てた上で聞くようにすると、相手に意図が伝わりやすくなります。

また、進捗状況をこまめに報告することで、小さな認識のズレを早期に発見できます。

新入社員

新入社員「〇〇の件で確認したいのですが、今お時間よろしいでしょうか?」

「〇〇の作業が完了しましたので、ご報告いたします。」

このように具体的なやり取りを意識するだけでも、コミュニケーションの質は向上します。

仕事の進め方を見直してミスを減らす習慣

ミスは、日々の仕事の進め方を見直すことで大幅に減らせる可能性があります。

例えば、タスク管理を徹底し、一つひとつの作業を「確認、実行、記録」のサイクルで行うことを習慣化するのも良い方法です。

また、重要なタスクにはチェックリストを作成し、作業の抜け漏れがないようにするのも効果的です。

| チェックリスト項目 | はい/いいえ |

|---|---|

| 上司への報告は完了したか? | |

| 提出書類に誤字脱字はないか? | |

| 指定されたファイル形式になっているか? | |

| 関係者への共有は済んでいるか? |

ミスを成長に変える振り返りの技術

ミスをした後は、ただ反省するだけでなく、それを次への学びにつなげることが重要です。

この振り返り、またはフィードバックのプロセスを仕組み化することで、成長はより加速します。

ミスをしたときは、「なぜミスが起きたのか」「どうすれば防げたか」「今後どう行動するか」の3つの視点から振り返るようにしましょう。

- 発生したミス

-

取引先へのメールで、添付ファイルを入れ忘れて送信してしまった。

- ミスの原因

-

メール作成中に他の業務の連絡が入り、急いで対応したため、送信前の最終確認が抜けてしまった。

- 今後どうすれば防げるか

-

メール送信前に、添付ファイルや宛先、件名、本文を必ず確認する。

急ぎの対応が入った場合は、元の作業をメモに残してから別の作業に移る。

これらの項目を書き出す習慣をつけることで、ミスの原因を客観的に分析し、具体的な改善策を立てられるようになります。

焦りを手放し、完璧主義を捨てる心の持ち方

新入社員の期間は、新しい環境への適応や膨大な業務知識の習得に追われ、精神的なストレスを感じやすい時期です。

ミスをしないようにと焦るあまり、完璧主義に陥ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、完璧を目指しすぎると、かえって小さなミスを誘発する原因になることがあります。

完璧主義を捨て、成長段階のミスは当たり前であると理解することが大切です。

また、厚生労働省の公表資料によると、令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の3年以内の離職率は、高卒で38.4%、大卒で34.9%となっており、多くの若者がキャリアの初期段階で悩みを抱えていることが伺えます。

「自分だけが悩んでいるわけではない」と知ることで、客観的に状況を捉える一助となるのではないでしょうか。

新入社員のミスが許される期間の目安と対処法まとめ

ここまで、新入社員がミスをする主な原因から、ミスが許される期間の目安や対処法を解説しました。

最後に、大切なポイントを整理しておきましょう。

- 新入社員がミスをする主な原因は、知識やスキルの不足、確認不足、報連相不足の3つである

- 過去の自分と比べてどれだけ成長したかに目を向ける

- 新入社員としてミスが許容される期間は、入社後1年が目安

- ミスが許されるために重要なのは、ミスを未然に防ぐことと起きてしまった後にどう対処するか

- ミスをしたら冷静になり、事実を正確かつ速やかに報告し、解決策を伝える

- こまめな報連相と、自分で調べてから質問する習慣がミスを未然に防ぐ

- 仕事の進め方を見直す習慣として、タスク管理やチェックリストを活用する

- ミスを成長に変えるには、原因を分析し具体的な行動を書き出す振り返りが有効である

- 完璧主義を手放し、成長段階のミスは当たり前だと受け入れる

ミスを乗り越えることは、新入社員の皆さんにとって大きな成長の機会です。

この記事が、皆さんの日々の不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

よくある質問

新入社員がミスをしたら、まず最初に何をすべきですか?

まずは冷静になり、上司や先輩にすぐに報告することが大切です。事実を簡潔に伝え、今後の対応を仰ぎましょう。

小さなミスばかりで、成長しているか不安です。

小さなミスを繰り返しているように感じても、それは成長の過程です。小さなミスをなくすための習慣を身につけることが、大きなミスを防ぐ力になります。

同期と比べて、自分だけミスが多い気がします。

人にはそれぞれ個性があり、成長のスピードも異なります。他人と比べるのではなく、過去の自分と比べてどれだけ成長したかに目を向けることが重要です。

コメント